Бунин vs Пастернак vs Маяковский

В

Тем не менее, И. Эренбург выпустил за границей довольно значимые антологии советской поэзии: «Поэзия революционной Москвы», Берлин, 1922; «Портреты русских поэтов», 1922. Знакомящих эмиграцию с новыми творческими веяниями в СССР.

Очень любопытны и нетривиальны вступительные слова Эренбурга о Пастернаке:

«Говорить о Пастернаке трудно. Его речь – сочетание косноязычия, отчаянных потуг вытянуть из нутра необходимое слово и бурного водопада неожиданных сравнений, сложных ассоциаций, откровенностей на явно чужом языке. Он был бы непонятен, если б весь этот хаос не озарялся бы единством и ясностью голоса. Так его стихи, порой иероглифические, доходят до антологической простоты, до детской наивной песне о весне. Конечно, Бунин понятнее, и легче добывать огонь с помощью шведских спичек, нежели из камня. Но сердца зажигаются искрами кремня, спичками же лишь папиросы».

Сравнение Пастернака с собой «зловредный» желчный Бунин, естественно, не оставил без внимания.

Пастернак, сознательно выбравший в

«Одноглазый Полифем, к которому попал Одиссей в своих странствиях, намеревался сожрать Одиссея, – пишет Бунин о Маяковском в «Окаянных днях». – Ленин и Маяковский (которого ещё в гимназии пророчески прозвали Идиотом Полифемовичем) были оба тоже довольно прожорливы и весьма сильны своим одноглазием. И тот и другой некоторое время казались всем только площадными шутами. Но недаром Маяковский назвался футуристом, то есть человеком будущего: полифемское будущее России принадлежало несомненно им, Маяковским, Лениным. Маяковский утробой почуял, во что вообще превратится вскоре русский пир тех дней и как великолепно заткнёт рот всем прочим трибунам Ленин с балкона Ксешинской…»

Позднее Бунин напрямую свяжет Пастернака с Маяковским, отводя тому в истории литературы большевистских лет (а он до конца надеялся на возврат в «добольшевизм»!) самый низкий, самый циничный и вредный статус слуги советского людоедства по части литературного восхваления его. Статус подлого, подлейшего и мощнейшего генератора идей на «советскую чернь».

Отводя даже самоубийству Маяковского роль некой конкурентной ступени, позволившей Пастернаку обратиться к загробной тени «жёлто-лимонного пиджака» с намёком на что-то якобы очень литературно возвышенное, по-советски гениальное:

Твой выстрел был подобен Этне

В предгорье трусов и трусих!

Ведь в СССР все гении сейчас так выражаются: типа выстрел подобен не обвалу либо извержению, а уподоблен горе! – ёрничает, конечно же, саркастически передёргивая, Бунин.

В августе 1941 он запишет в дневнике: «Был Andre Gide. Очень приятное впечатление. Тонок, умён – и вдруг: в восторге от Пастернака…». – Ненавидя всё советское, великий Бунин так и не понял, не принял, не нашёл и не прочитал Пастернака, впрочем, как и Маяковского. Как прочитал и нашёл, и реабилитировал из забвения многое и многих в своей долгой исследовательской, писательской жизни.

Весёлый доктор

В принципе, Рене Лаэннек, – французский врач и анатом, – и дальше бы подшучивал и шептал что-то дамам на ушко, ласково приобнимая их при осмотре-прослушивании лёгких.

Щуплые барышни хихикали и, закатывая глазки, позволяли весёлому доктору кокетничать. Ведь инновационный акустический прибор – стетоскоп – у него уже давно был в мыслях…

В конце концов, молодость молодостью – наука победила сладострастие. В феврале 1818 года на заседании Медицинского общества Лаэннек представил-таки результаты исследований, перевернувшие очередной лист человеческих знаний об излечении туберкулёза. Увы, сам доктор не избежал смертельной болезни, внезапно проявившейся через 21 год после незначительного пореза пальца во время студенческих опытов в «туберкулёзном» морге.

Барышни же навсегда избавились от недозволительного физического контакта с грудной полостью – аускультации.

Герценовская пропаганда, или Цель оправдывает средства

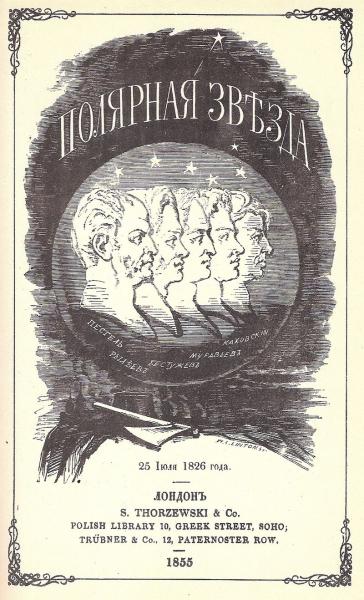

Волна либерализма 1860-х давно позади. На обложке «Полярной звезды» – силуэты пяти казнённых. Главы «Былого и дум». «О развитии революционных идей в России», «14 декабря и император Николай»…

Всё это – нелегальщина, преследуемая и доступная очень небольшому кругу людей. В моде же – благонамеренность и интеллигентский стоицизм. Вместе с недавними кумирами, исчезнувшими на каторге, свергаются с пьедесталов их предшественники. Так всегда бывает в кризисные эпохи: обманувшее надежды настоящее заставляет искать ошибки в прошлом, в истории…

В результате глубоких и мучительных раздумий конца 1860-х гг. Достоевский резюмирует-таки в «Бесах» устами Шатова приговор декабризму. Дескать, чем больше «барин и передовой – тем более ненависти – не к порядкам русским, а к народу русскому!». Неизвестно, зримо или незримо (сознательно или бессознательно?) перекликаясь со словами царского манифеста 1826 года: «…не в свойствах и не в нравах русских сей умысел. Сердце России для него было и всегда будет неприступно».

В дальнейшем Достоевский, – что, собственно, делал не раз и не два, – смягчит свою оценку, причислит бунтовщиков к русским скитальцам, чуть ли не святым, о как!

Некрасов же и вовсе ввёл в литературу иронический термин «возвращённый декабрист» (в «Медвежьей охоте», 1869) – тот, кто позорно отрекается от прошлого, считая его ошибкой молодости. Или в открытую переходит в лагерь умеренных либералов. Что ни в коей мере не поддерживалось новой революционно-каракозовской порослью.

И что ни в коей мере не умаляло, более того, закрепляло в народной памяти самый известный безапелляционный приговор хитреца Достоевского, изувеченного каторгой: «Бунт русских помещиков, пожелавших стать лордами!» – Лордами, о как…

Кстати, изуверский тот спектакль конца 40-х, проделанный над Достоевским и другими петрашевцами, способный тронуть умом любого, повторился в

Так, руководитель московского кружка революционной молодёжи Н. Ишутин был приговорён к смертной казни. На него, уже тихо помешанного, дёргаясь и трясясь стоящего на эшафоте, накинули белый колпак и… бац! – высочайшее помилование. Сумасшедшего Ишутина, потерявшего дар речи, официально засвидетельствовали, оставив отбывать… на общих основаниях. Сошёл с ума в далёком Верхоянске другой террорист-ишутинец – Худяков. В ком были немалые задатки выдающегося учёного.

Сколько их было вообще… не счесть. Лучших людей из дворян, пожелавших стать лордами. Сгнивших – помешанными – в сибирской ссылке.

Ждите отстоя пены

Балтика-тройка, Балтика-тройка…

Было время, когда пива ещё не было, – а организм был железным и прочным, как автобусный компостер, – гурманничал я тройкой-балтикой: неуёмно веселясь и заедая, чем попало что попало.

Потом пенное появилось: Швеция, Германия, Бельгия… А «Балтика» заняла, как ей и полагается, почётное место маргинального пойла для низших слоёв народонаселения. По-простому: Балтика-«спирт с водой».

Потом хрясь! – пиво опять кончилось. Либо производитель, – под гнётом санкций, – ушёл с рынка. Либо цена взлетела так, что только держись: 400 рэ за кружку осилит разве что грустный осунувшийся журналист-«потребкооператор» с России-2, либо весёлый депутат-«всё-пофиг-денег-нет» с Охотного, да.

Тем не менее, к достопочтимой «Балтике», конечно, никто из нормальных людей уже никогда не вернётся. Несмотря на жёсткое падение уровня жизни, еды – и к ней, еде, приправ. Да и местные пивовары стали голову поднимать. Пенза, Нижний, Вятка, Саратов: немало поездив, склоняю голову перед людьми, производящими исключительно своё. В стране, где это элементарно противопоказано по множеству причин.

Без пива не останемся, как говорится, это точно. Хотя собственно «Балтику», как первый секс, никогда не забудем.

Балтикой-7 можно поить перед боем солдат – типа наркомовских ста грамм. Балтикой-9 можно заправлять челноки, надолго уходящие в стратосферу. В свою очередь, Балтику-10 – тире 20 можно давать (а лучше – колоть!) параноикам вместо феназепама для замедления болезни Паркинсона. Хотя Альцгеймер, как я где-то уже писал, быстрей Паркинсона.

Закон

Абсолютно легальное понятие «извлечение прибыли» в гражданском законодательстве плавно перетекает в абсолютно нелояльное «корыстное извлечение» – в уголовном. И вот здесь, в этом невидимом – даже Закону! – пресечении понятий и находится русский ГУЛАГ: смятые изуродованные судьбы, порушенные жизни, отобранный изнасилованный бизнес, пока подозреваемый находится на СИЗО, под следствием. Причём до суда, часто априори оправдательного. Апостериори – суда, к Закону отношения не имеющего.

ПМЭФ’17. Шаурма

Из телевизора с берегов невского Форума несётся радостное: «Кризиса нету-у-у! Мы победили-и-и-и! Рост ВВП!! Рост-рост-рост! Великие достижения науки-техники! Динамика развития-я-я!! Нефть-золото-алмазы-акции-наши-и-и!!! Стабильность!» – Мультидолларовые олигархи под руководством сверхмультидолларовых олигархов-министров под руководством достопочтимого владельца Нивы с прицепом Скиф гордо отчитываются о достигнутом. Ещё горже – о великих будущих свершениях и прекрасной жизни народа среди них, прекрасно-великих будущих свершений.

Я же чё-то вдруг, извините, решил вернуться оттудова ненадолго на землю…

К нашей кровной чисто русско-народной шаурме.

Знаете, что чуваки на рынке придумали?..

При производстве шаурмы остаётся много побочных отходов. Всякие там шкурки, ножки, хвостики, головки, пенисики. Косточки, в конце концов.

Так вот они, эти чуваки, эти отходы решили выделить в отдельную статью дохода. Заодно порадовать рыночный народ дешёвым кормом для собак, свиней и другой домашней живности, питающейся остатками мясного продукта. Ну или что там из мяса было сделано до того, как это стало собственно «мясом». По цене 10-20 рублей за кило, в зависимости от протухлости.

Представляете, какая выстраивается туда очередь? Лично я не видал такую со времён советских порошково-сахарных очередей. Долготерпимых, грустных, нудных. С блокадными воспоминаниями и шёпотом про Брежнева.

Весть о дешёвом «мясе» разлетается по округе со скоростью молнии. И люди бегут на рынок с утра пораньше, пока «мясо» в ларьке «Шаурма» не закончилось. Разбирают его очень быстро. Влёт!

Думаю, вы уже догадались, что бабульки и дедки, да и помоложе контингент, «мясо» это тащат не на прокорм скоту – свиньям-козочкам, которых в глаза не видели. Не кошечкам-собачкам ми-ми-ми, – ждущих хозяев на мягких пуховых диванчиках. А берут дешёвое «мясо» на прокорм себе – великому русскому народу! – непрестанно материально и благосостоятельно растущему. Гармонично развивающемуся. Процветающему всеми цветами радуги с высокотехнологичного нано-экрана питерского Экономического форума.

Компьютерный вирус большевизма. Вновь достоевщинка

«Калеки, убогие выставляли язвы на посиневших голенях, трясли головами, якобы в тике и параличе, закатывали белёсые глаза, притворяясь слепыми. Изводя душу, убивая сердце, напоминая про нищету, обман, безнадёжность, безысходную дичь степей, скрипели, как колёса, стонали, выли в гуще проклятые лиры». – Булгаковские «недочитанные» бесы Достоевского глумятся, сквернословят и, – как глобальный компьютерный вирус, – поражают, сжирают, точнее даже, сжигают героев романа дотла: «Мужички-богоносцы достоевские! У-у… вашу мать!» – неистово орёт замёрзший измученный Мышлаевский. Он же именует «богоносным хреном» старика, отказавшегося отдать сани офицерне.

Неслучайным кажется и то, что слова о вере православной, власти самодержавной – как единственно возможном для России пути! – произносятся в сцене безудержной попойки. Тем самым отчаянно падая-снижаясь в авторских – и далее читательских – глазах.

Турбин, в свою очередь, наяву повторяет слова из «Бесов»: «Русскому человеку честь – только лишнее бремя». – Во сне же гонится с браунингом за мерзким кошмаром, чтобы пристрелить «гадину», вирусом пробравшуюся в сознание.

Интеллигенция, бывшая аристократия (сейчас-то аристократов нет!), прекрасно понимала, что режим – чуждый. Все также понимали, что это, увы, надолго. Но никто не мог понять – почему, отчего?! – Оттого-то по-детски и залазили под кровать, в бессилии прикрываясь спасительной мощью Достоевского. Почему?!

Может, потому что у большевизма глубокие исторические корни? – извечное соседство страшного. Соседство нерусских, не нужных иностранных слов с парадных площадных плакатов: «Аннексия», «Контрибуция», – с булгаковскими нищими, убогими и калечными, сидящими под громадой киевского Собора: «…страшные, щиплющие сердце звуки плыли с хрустящей земли, гнусаво, пискливо вырываясь из желтозубых бандур с кривыми ручками». – Возбуждённая обманутая, но не ведающая того толпа течёт мимо слепцов-лирников, тянущих за душу отчаянную песню о Страшном суде. Соседство страшного, соседство страшного…

Так и запишем.

Ответ

В бесовском смраде ницшеанства

Вокруг божественных мощей

Москву, больную мессианством,

Накрыл природный апогей.

В бесовском смраде их стратегий –

Тех, что мощами ступу трут,

Природа, самозваный гений,

Кричит убогим: «Стойте, тпру-у!»

Они в ответ: «Ещё лет десять –

И заживём, да так, что ой!»

Вот разберём завалы к ночи –

Фасад покрасим новой хной…

В бесовском смраде их пристрастий –

К пристрастию лишь одному:

Незаменимой вечной власти,

Незримо тянущей ко дну.

В бесовском смраде ницшеанства.

Москва, больная мессианством.

И напоследок. Анекдот 1991 года

Хутор в литовской глуши. Хозяин выходит из дому, кличет собаку:

– Шарик! Шарик, ко мне!

Тишина, ноль реакции.

– Шарик, Шарик, чёрт возьми!!

Тишина.

– Тьфу ты, забыл: Шарикас, Шарикас!

– Гавс-гавс-гавс-гавс. Ррррррр-с. Гав-с!!!