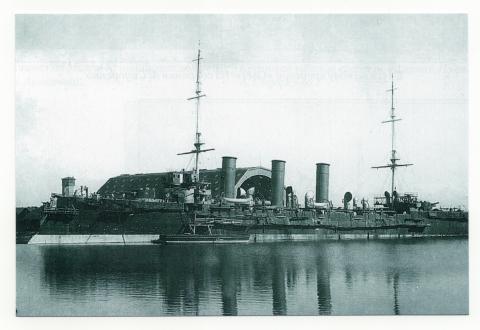

На фото: броненосный крейсер 1 ранга "Очаков" в период испытаний и доводки

Прошло 26 лет со времени восстания на «Очакове». Теперь я снова смотрю на это глазами моей молодости. 1905 год. Крейсер 1 ранга «Очаков». Красавец! Новый, мощный, гордость флота. Тогда мы и подружились. Ты, мой друг З.З., я и Александр Гладков, погибший одновременно со Шмидтом...

Гладков быстро связался с организацией социал-демократов. Появилась ячейка. Обсуждать наши планы мы ходили в лес, пока «Очаков» оснащали орудиями. Массовки наши берегли, выставляя дозоры. Что-то жандармы тем не менее проведали, но захватить никого им не удавалось. В мае 1905 года нам передали письмо с броненосца «Потемкин», для нашего сведения; оно содержало жалобу на их командира. Там с.-д. организация думала — дать ли ход этой жалобе. Главное же, самоважнейшее: они сообщали, что намерены поднять восстание. А мы им посоветовали этого не делать, подождать до осени, когда мы должны были выйти в Северную бухту, за это время подготовив и береговую команду. Когда б «Потёмкин» не восстал преждевременно, то «Очаков», соединившись с ним, представлял бы крупную революционную единицу, и легче было бы склонить Черноморский флот на нашу сторону. Взяв Севастополь и закрепив его за нами, мы бы забрали все портовые города в Чёрном море. Высадили свой десант на Кавказском побережье. Но — всё пошло иначе, как нам известно.

14 июня «Очаков» ещё не был готов для совместного выступления. «Очаков» выходил в море для пробы орудий. Во второй выход с его возвращением связан важный эпизод. Он имел роковые последствия. Я напомню. Команда была подготовлена к борьбе… Имел место общий подъём и настрой на активные действия. Командир Глизер — человек скверный, команда в отношении него была предубеждена. Это всё вместе и привело к столкновению между нами и офицерами.

Когда крейсер сделал остановку, кочегарная команда только что сменилась. Они были после вахты изрядно уставшие. И — обратились к нам, зная, что мы против властей… Что делать? Не пошли. Тут командир приказал боцману Каранфилову, чтоб кочегары, однако, поднялись на палубу. Выстроились во фронт как им приказано. Они снова к нам — что дальше? Мы в машинном отделении посоветовались и обещали поддержку. И вот — стоят две команды, машинисты и кочегары. Выстроиться подразделению во фронт без команды старшего офицера, либо командира судна, это уже было грубым нарушением устава, шагом к бунту. Командир Глизер вышел и увидел кочегарную команду и машинное отделение; он спросил у боцмана — почему тут машинисты, что это значит? Боцман вытянулся в струнку и отвечает, дескать, не могу знать. Командир скомандовал: машинная команда — в кубрик! Никто с места не тронулся. Команда была повторена — безрезультатно. Глизер аж позеленел от злости. Он стал подходить к каждому из нас отдельно, предлагая удалиться в кубрик, но это обернулось конфузом. Помнишь — как ему отвечал каждый из машинистов: уйду лишь со всей командой. Это было начало противостояния.

Было, пожалуй, с июня 1905 г., известно среди членов РСДРП, что будущее восстание возглавит лейтенант П.П. Шмидт. Мало мы его знали, честно сказать. Но верили. На митингах матросских в городе он бесстрашно выступал. После похода к тюрьме в Севастополе, куда шли с требованиями освободить товарищей, были жертвы, на похороны собралась огромная толпа, чего мы никак не ожидали даже. П.П.Шмидт произнёс там речь; клянёмся до конца бороться с проклятым царским режимом. «Честное слово — ну чем не Дантон этот лейтенантик, — сказал Гладков, — а ведь выступает-то поди первый раз». Мне тогда вспомнилось из Дантона; по-русски это будет так: «Смелость, ещё раз смелость, всегда смелость!» Собственно, ныне это наш девиз.

Дантона нашего, Шмидта, арестовали и отправили в тюрьму. В начале ноября из тюрьмы выпустили, взяв обещание уехать из Севастополя. Власть напугана, власть остерегается принимать жёсткие меры. А тут ещё — как для них некстати! — 17 октября вышел царский манифест, фактически вводивший парламентаризм. На «Очакове» готовится мятеж, к которому обещают присоединиться уже матросы других судов. Получивший отставку Шмидт 14 ноября прибывает на крейсер и объявляет себя командующим Черноморским флотом. К тому времени офицеры - какие ушли с корабля, какие были взяты в плен и отправлены в трюм. К «Очакову» присоединяется «Потёмкин», переименованный в «Св. Пантелеймона». По политике всё было сносно. Подвели “мелочи” — нехватка угля, к примеру. Выходить из бухты, маневрировать «Очаков» не мог. Вести ответный огонь очаковцы удачно не смогли; выявилось, что не было ещё в обращении с новейшей техникой опыта. Корабль расстреливали. «Очаков» два дня горел. П.П. Шмидт попытался вырваться из бухты на миноносце № 270. Пленные офицеры освободились и стали наводить свой порядок. Шмидт был снят с подбитого миноносца. Да — он пытался бежать. Но вправе ли мы осуждать этого человека, когда и сами многое не предусмотрели. И то ещё надо иметь в виду, что рядом с ним был его сын, юноша Евгений; Шмидт не мог не думать о его спасении. Как человека его надо бы тоже постараться понять.

Кое-как на шлюпке мы с тобой, мой друг, до берега добрались и ударились в бега.

Днём были в движении, ночами — снился «Очаков». Горящий. Наполненный мятежными, мятущимися матросами. И тихий, предгрозовой, когда по нему сновали какие-то подозрительные типы, явно не состоящие ни в отделении каком-либо, ни в команде. И что интересно — лица этих людей во сне проступили однажды передо мной столь чётко, что я на утро попросил тебя, недурно рисовавшего, сделать с моих слов наброски. Сошлись в том, что одного типа — он был одессит — его мы запомнили оба. То ли Цукербом, то ли Цукерман. Верные нашему делу матросы передавали, что названный Цукер одному журналисту ещё в начале лета говорил — моряки уже точно за мятеж; скоро мол в собрании ожидают лейтенанта Шмидта, которого революционеры прочат в командующие флотом.

Какой сюрприз — в начале-то лета! Кто его, Шмидта, мог тогда прочить в главные мятежники, связывать его имя с будущим руководством Южно-русской республики? Я ведь сам краем уха слышал, но ни на йоту не поверил толстяку-одесситу, с лоснящимся улыбчивым лицом, которое украшали кошачьи усы. Было какое-то подспудное, помимо разума, у меня недоверие всё же. Но я не выносил это, личное, на суд товарищей. Когда начинался мятеж, “готовность” матросов обрисовалась весьма своеобразно. Так, офицеры спрашивают: вы за царя или против, а матросы все как один отвечают — за царя! Надо было уж упирать на экономические требования, более матросам близкие, на права личности бунтовать они были готовы, но — царь, помазанник божий, в их глазах был фигурой священной, неприкосновенной. Мне чаще и чаще мнится ныне, что не революционеры, не комитетчики шмыгали ночами по палубе «Очакова», а “засланные казачки”, озабоченные выполнением заказа неких враждебных России сил.

Долог и тернист оказался наш путь из Севастополя через Новороссийск до Батума. Документы были припасены загодя. Я, например, бывал — то Бондаренко, то Черепановым. Так, скрывая своё прошлое, я работал в Баку — на Нобеля, Шибаева, в «Электрической силе». С тобой — помнишь — мы сколотили Союз металлистов, профсоюз механических рабочих; влезали и в опасные предприятия, к примеру, входили в стачком во время забастовки бакинских моряков…

30 апреля, накануне тайных маёвок 1909 г., попался я всё-таки в руки жандармов; меня арестовали и просидел я два года под следствием в бакинской тюрьме. Тогда в одной со мною камере сидел товарищ… Излишне называть фамилию — ты догадался о ком я. По моему паспорту я был тифлисским гражданином. Местное ГЖУ навело справки и выяснило, что паспорт мой подложный. И меня, как “не помнящего родства” актировали бродягою. Я попросил тебя узнать через наших партийцев (с.-д. интернационалистов) — сохранилось ли дело о восстании на «Очакове». И ты вскоре меня порадовал сообщением, что дело похищено нашими товарищами. Тут я решился открыть свою настоящую фамилию.

Что со мной делать, решал в конце концов жандармский ротмистр Зайцев Ф.В. О нём у меня отдельный эпизод будет, ибо разговоры и общение с ним нелегко забыть и невозможно о них не вспоминать. Он-то и отправил меня этапным порядком в Севастополь. По прибытии меня допрашивал военно-морской следователь. С облегчением я узнал от него, что на моё счастье мне грозит лишь 8 месяцев тюрьмы и лишение воинского звания. Рано радовался. Дело моё следователь передал военно-морскому прокурору Рожневу. А у того был обвинительный акт со списком всех моряков, принимавших активное участие в восстании со Шмидтом. К тому времени военно-морским министром был издан приказ, по которому пойманные моряки, участники восстания, судятся в течение 24 часов; меня судили по военному положению. Прокурор предъявил обвинение по 100-й статье Военного Кодекса. Но так как большинство свидетелей восстания — офицеров не присутствовало, то ко мне применили 109 ст. Попросту говоря, друг мой, вместо расстрела назначили 20 лет каторги. Я, с юных лет отрекшийся религии, перекрестился принародно и сказал мысленно “Слава богу!”

С 1911-го по 1917 год просидел я в Орловской каторжной тюрьме. Сам знаешь — какое потрясение, какую радость вызвали события февраля-марта 1917 г.!

После амнистии направился я в Баку, о чём тебе ведомо. Там мне нашлось дело по душе, и с охотою и с усердием взялся я за организацию Бакинского совета профсоюза; полгода был секретарём, а затем председателем его.

Да, я же обещал тебе подробнее о ротмистре Зайцеве. Перед отправкой в Севастополь — помнишь — ты пришёл навестить меня, что путём дачи взяток не только было осуществимо там само по себе, но и позволяло дойти до главного взяточника, т.е. самого Зайцева, и умаслить… Меня привели к нему в положенное время. Вхожу. Вижу — он быстренько накрывает что-то на столе газетою. Тут вводят ещё одного нашего товарища с «Очакова». Зайцев распорядился принести нам чаю (?!) и предложил садиться. Затем он произнёс речь, открывшись с неожиданной совершенно стороны.

«Вот вы, господа революционеры, бунтивные дела затеваете, собираетесь делать революцию; с вас станется. — Тут он закурил папиросу и с неким изумлением, подойдя к нам поближе, смотрел на каждого поочередно. — Вы же механики, после офицеров самая мыслящая часть команды.

— Вам-то, Чураев, чего в этой жизни не хватало, никак понять не могу. — Зайцев, не оглядываясь, ловко подхватил в горсть сколько-то листков со стола, вгляделся поверх пенсне своими быстрыми, выпуклыми глазами, прочитал обо мне: вас на флот служить взяли, матросом вы прошли обучение в военно-морском училище; небось дураков-то после училища, после краткосрочного курса — уточняю — на крейсер 1-го ранга машинистами не назначают.

Ну скажите, пожалуйста, Чураев, почему это бунт готовили на «Потёмкине» и «Очакове» а не на других кораблях? Корабли выбирал кто? Самые лучшие из вновь построенных военных судов? Вы сидели возле своих машин на крейсере вахту за вахтой и не видели всей картины подготовки бунта. Или — вы так увлечены своими либерте, эгалитэ, фратернитэ, что сами соображать разучились… Будущей вашей, этой Южно-русской республике Черноморский флот не понадобится?». «Мы за справедливость, за гражданские права, — начал было я. Однако ротмистр вдруг смешно замахал руками и, в упор на меня глядя, изрек довольно резко: «Чураев, не надобно мне тут про бузину в огороде. Я вам конкретные вопросы задаю, а вы виляете. Скажите мне прямо: кому выгодно уничтожение Черноморского флота? Молчите? Тогда я за вас, с вашего позволения: выгодно сие англичанам? Определённо и безусловно — да! Зачем им конкуренты на морях-океанах! Выгодно ли французам? Пожалуй, да, как и англичанам. Или немцам? До некоторой степени выгодно и немцам!» И ещё, вам на заметку, э-ээ… очаковцы мои дорогие. Чтобы как-то вас напоследок взбодрить и вразумить, скажу откровенно про крейсер; его не идиоты и не подмастерья делали; да — горел долго, да, разрушения есть, однако! Он в доках, его быстренько восстанавливают и месяца от силы через два-три он будет как новый империал — приходи кума любоваться! Такими судами Россия не бросается! — при сих словах глаза жандарма блеснули неумолимой решимостью.

Зная, что на «Очаков» приходили иногда непонятно от кого разные люди, от которых можно было получить денег и ценные новости и которые непременно инструктировали от имени якобы их партий, честно сказать, я был смущён этими словами жандарма. Приказав себе мысленно здесь не впутываться более в разговор, я положил на край стола обёрнутые тряпицей деньги и что-то по сему случаю, смущаясь, проговорил про компенсацию за беспокойство. Зайцев сел за стол, сгрёб ладонью подношения в выдвижной ящик и принялся писать; наверное, то была сопроводительная или отношение к следователям и судьям в Севастополе. Закончился наш визит сценой прямо театральной. Зайцев сказал — я, мол, постарался елико возможно смягчить… Прокашлявшись, он в дальнем углу кабинета отдёрнул занавеску, и мы услышали плеск водной струи из рукомойника. И голос “благодетеля”: полной гарантии, голуби мои, не даю, не даю, впрочем…

Не сказать чтоб у нас был образцовый отряд красной гвардии. Всяко бывало. Но дисциплину командир, товарищ Клещов, держал; у него и голос и вся повадка напоминали захват в клещи — не вывернуться! И ценил нас, грамотных и политически подкованных. Я заведовал хозяйством батальона, потом командиром роты побыл, поучил военному делу красногвардейцев молодых. В сводном батальоне тогда были разные — большевики, меньшевики, дашнаки; мы не особенно смотрели на партийную принадлежность, но больше на деловые качества.

Мы вдоволь нагляделись на азербайджанских чиновников и согласились в том, что в отношении защиты Азербайджана они ничего толком не делают. Большая часть армии была направлена к границе с Арменией, на юго-запад, а северная граница оказалась фактически открытой. В ночь — в конце марта это было — составы с красными границу пересекли, споро выдвинулись вдоль побережья на юг и тайно окружили Баку. С течением времени выяснилось — каким самым действенным оружием они намерены орудовать. Его носителями были люди в кожанках с маузерами. Они действовали методично, резко, наводя страх и — без церемоний. Да что уж там! Я тоже получал поручения; а ведь, друг мой, приказ есть приказ. Хорошо, что мои похождения как чекиста продолжались недолго.

Примерно месяц спустя после захвата Баку и капитуляции Азербайджанского правительства пошли, нарастая день ото дня, аресты нефтепромышленников; большинство их отправляли в тюрьму. Если кто нужен был для целенаправленных грамотных решений по перевозкам нефти в Россию, тех оставляли на свободе, под строгим контролем. Под подозрение и вслед за тем и под арест легко попадали банкиры, представители национальной знати, педагоги, студенты, журналисты. Одно дело — жестокость или строгость ради государственной пользы, но местные комиссары порой просто “дурака валяли” или впрямую разбойничали. Однажды утром иду на место службы, смотрю — одна прилично одетая молодая особа, подоткнув подол модного платья… моет булыжную мостовую; смотрю дальше — вижу ещё человек 5-6 таких же “мойщиков” обоего пола, наверное, из интеллигенции. Подхожу к красногвардейцу с винтовкой, пыхтевшему возле махоркой из самокрутки. «Что это? Зачем моют мостовую?» — Так, отвечает, приказ был, товарищ Чураев про буржуев, чтоб значится занимались общественным и полезным делом…

Давние годы; а вот было и такое чудо, в начале осени, если не ошибаюсь, 1924 года, ещё поэт С.Есенин в Баку приезжал! Мы тогда посмеялись и позлились от души! Посмеялись на “чудо” как таковое; злились на зряшний расход народных денег, денег на какую-то ужасную ерунду, от которой тов. А.В.Луначарский в обморок бы упал, я уверен. Приехал тогда имажинист, человек с шапкой чудесных золотистых волос. Поэт? Оказалось — композитор, который — об этом в Баку мало кто знал, — всю коллегию Наркомпроса истерзал в Москве своими ревопусами; их у него насчитывалось 18. Когда знакомился, то представлялся: Реварсавр, т.е. Революционный Арсений Авраамов. В Баку он деловито и убедительно сумел договориться с чиновниками — об исполнении его всенародной симфонии на гражданском празднике. Инструменты: трубы всех нефтяных промыслов вокруг города, их он обещал заставить сыграть “Интернационал”. Каждой сирене поручалась нота. Маленьким лодочным сиренам на берегу следовало соединяться в группы, чтобы составить аккорды для аккомпанемента. Дирижёр — сам Авраамов, само собой, который встанет на батарее и будет указывать артиллеристам момент выстрелов из портовой пушки. Деньги местные власти нашли. Подготовка вышла долгая. Наконец, торжественный момент наступил. Пушка — гудок — пушка; как попало издавали звуки сирены, в итоге взревев зверем. Большая публика на берегу визжала, выла, давилась от смеха. Вскоре подошёл корабль, и с него начальство потребовало немедленно прекратить всё безобразие…

Возвращаюсь ко времени мытья мостовых. Это были цветочки. Сейчас про ягодки. Так, объявили вдруг неделю экспроприации экспроприаторов. Рабочим дозволили вытаскивать из буржуйских домов всё ценное — от мебели до предметов старины, до личной одежды, если уж очень приглянулась. То были “перегибы”. Но я тут особенно рьяно дискутировать опасался; как ни крути, а восток — дело тонкое, зараз это разномастное население не заставишь дружно взяться за строительство нового общества… “Перегибы” и неучитывание национальных особенностей отвращали от нас крестьянское население окраины, которое недавно с радостью встречало большевиков.

Последствие вылилось, например, в антибольшевистское националистическое восстание в старой столице, Гяндже. Поднялись жившие здесь белогвардейцы, справились с красными в городе, малочисленными, и стали готовиться к походу на Баку. Комиссары среагировали молниеносно; в Гянджу была направлена двадцатитысячная армия, действующая довольно умно. Окружили, затем повели наступление со стороны армянского квартала. Когда заговорщики подняли руки, стали спрашивать каждого: как зовут, кто по профессии, возраст; за редкими исключениями приговаривали к расстрелу.

Снова обо мне. Сдал я дела товарищу Джапаридзе, потому что получил назначение чрезвычайным комиссаром в Кубинский уезд; это Клещов расстарался. Клещов меня приметил и недаром в Кубинский уезд отправил, дав изрядно вооружённых людей. Поехали мы смотреть — какие там дела и порядок наводить вместе с товарищем Гогоберидзе, ныне здравствующим. Мои воины из 11 и 14 батальонов должны были выяснить — как снабжать Баку продуктами, обеспечивать мир между представителями разных народов. Приехали в Кубу, а там паника, шум большой, восточные люди на повозках и с тележками кричат: турки идут армией, спасайся кто может!

Тут я с твоего разрешения, перепрыгну через 4 месяца вперёд, поскольку важные обстоятельства я узнал спустя это время. Какие? В сентябре 1918 г. в город вошли турецкие войска и немецкие воинские части. Немцы особо не вмешивались в восточные дела. Но и немцев допекло, что называется, когда они увидели — что делают турки с армянами. Генерал Нури-паша, брат диктатора младотурок Энвера-паши, воспользовался моментом, воспользовался тем обстоятельством, что германская армия была очень тогда тесно взаимосвязана с турецкой армией. Кавказская исламская армия Нури-паши, значительно усиленная немцами, взяла после осады Баку и устроила бойню. Примерно 15 тысяч азербайджанских и дагестанских военных больше месяца бесчинствовали в окрестностях, а в самом городе начальник Генштаба группы «Восток» подполковник Эрнст фон Паракин уже на четвёртый день в резкой форме попросил турецкое командование прекратить истребление армянского населения…

Время крепко связало тогда немцев с турками. В этом великую роль сыграл Энвер-паша. Недаром он, как младотурки пришли к власти, стал военным министром. Он доказывал, добивался и проводил в жизнь политику обновления турецкой армии по германскому образцу. Говорят, без малого 25 тысяч германских офицеров получили право отдавать приказы турецким солдатам. Планы у турок были под стать Александру Македонскому; по российскому направлению — в них входили захват Баку, Бухары, Самарканда. Положив до трёхсот тысяч солдат в боях на Кавказе, турецкое командование ничего не добилось. Так вот, господин Энвер-паша, - это вам не усы носить а-ля кайзер Вильгельм. Перенести германскую идею жизненного пространства на турецкую почву, провести в жизнь амбиции воссоздания “великого Турана” — с этим не заладилось; не в Европе, не на Ближнем Востоке следует, мол, воевать, как раньше, а в России, в Средней Азии, на Кавказе. Тщатся горы родить, но смешной родится мышонок! Ничего потрясающего, а заодно и ужасающего мир, кроме зверских и массовых убийств армянского населения, у турецких властей не получилось.

Ещё о грустном. Ты, З.З., как и я, конечно, не раз встречался с комиссарами. Среди них были армяне и грузины; я знаю, что двое азербайджанцев — старинные соратники товарища Сталина; было двое людей, очень близких к Ленину. Самым главным был С. Шаумян, армянин естественно. Когда к Баку подступили турки, немцы и азербайджанцы-мусаватисты, комиссары из Баку бежали. Сначала они вознамерились добраться морем до Астрахани. Из-за тяжёлых отношений с командой корабля, в Россию путь был заказан. А в Красноводске их, переодетых, быстро вычислили князь Алания и полиция.

Может, и обошлось бы, не все бы погибли, когда б “заботу” о комиссарах не взял на себя некий казачий офицер. А может его и придумали потом, этого офицера… По обращению с ними, по тому, как их перед посадкой в поезд рано утром выводили из тюрьмы, они уже понимали — какая участь их ждёт. Собственно, не было веры в то, что довезут до белогвардейцев или англичан. Поезд двинулся на Ашхабад. Но печальное путешествие продолжалось недолго. В безымянных песках из вагонов их выгрузили, расстреляли и там же захоронили; никому пощады не дали.

А теперь снова по памяти — назад во времени. Апрель 1918 года. На город Кубу нападали дважды. Первое нападение мы ещё не без труда и не без потерь отбили. Отбиться во второй раз не удалось; помешало предательство части грузинских офицеров. К тому же турки усилились по обстановке немецкими военными. С небольшим отрядом красногвардейцев я попал в турецкий плен. Только через полгода нас освободили по требованию бакинских рабочих, хотя в Баку хозяйничали мусульманское правительство и англичане. Инициативная группа, в которой я принял участие, восстановила профсоюзы и Совет профсоюзов. Было решено собрать рабочую конференцию из месткомов и фабкомов. Меня избрали председателем. Нас окрылял сам факт нашего освобождения; освободили — значит боятся. Значит, за нами будущее. Мы выставили требования: во-первых, и самое главное, — вывоз нефти в Астрахань, ряд экономических требований местных; предание суду убийц 26 бакинских комиссаров; освобождение из тюрьмы семейств убитых. И семьи действительно были освобождены. В остальном правительство отказало. Тогда мы повторили свои требования в форме ультиматума и направили для переговоров членов стачечного комитета — товарищей Анашкина, Губанова, Коваля, меня и Анастаса Микояна. Три дня прождав ответа, мы объявили всеобщую забастовку. Рабочие в городе не подвели; забастовка протекала дружно, организованно. Через несколько дней правительство пригласило на совещание нас, нефтепромышленников и англичан-военных. Ни к какому там соглашению не пришли. Весь стачком на другой день арестовали и посадили в тюрьму. Мусаватисты стали будоражить своих, т.е. мусульман, что де — это всё происки большевиков, которые хотят привести из Астрахани своих. Мы не стали обострять ситуацию дольше; забастовка была прекращена. А между тем из 40 арестованных 35 были освобождены. Пятёрка сохранилась в прежнем составе; только Микоян был заменен Мирозояном. Через некоторое время нас выслали в Тифлис.

В Тифлисе мы продолжали работать как пропагандисты, осторожно, но настойчиво, больше в форме докладов разных в союзах профессиональных. Не забуду свою выходку на праздновании меньшевистской гвардии. Сказать главнейшее означало очень рискованный поступок совершить. Не зря ты меня потом спрашивал с удивлением — какая блоха тебя укусила, Андрей. Но — решился. Огласил призыв соединиться с Красной Армией и выступить против Деникина; меня арестовали, и я просидел 6 месяцев в Метехском замке, в тюрьме. После освобождения приехал в Баку тайком. Ходил на фабрику Тагиева, вёл там подпольную работу. Арестовали, посадили в арестный дом. Товарищи устроили ночью побег, освободив даже нескольких человек.

В конце апреля 1920 года после вооружённого восстания в Баку и успешного рейда российских военных по тылам мусаватистов вскоре в Азербайджане была установлена советская власть.

Приехал инспектировать и реорганизовывать из Москвы тов. Панкратов. Ему я свои дела по ЧК сдал, а меня ревком назначил заместителем наркома труда и собеса; последний после Мусавата от наркомтруда отделили и другого наркома туда поставили. С этими укрупнениями-разукрупнениями одна зряшная суета только в итоге; но уж так у нас повелось, нельзя, вишь, оставить то, что было при мусаватистах. Я же был утверждён наркомом труда и зам. Главкома труда по трудовой недвижимости. Одновременно после 1 съезда Аз. СПС был я членом президиума и членом правления Союза рабочих металлистов.

В 1921 году я сильно заболел нейростенией и меня отправили лечиться в Кисловодск. Вернулся я через два месяца в Баку и был назначен председателем чрезвычайной тройки Помгола; когда прикрепили тройку к ЦИКу Азербайджанской АССР, председателем стал товарищ Наримов, а я его замом. В том же году был на съезде Помгола в Москве.

В 1922 году приехал в Москву. Поставили на учёт в ЦК ВКП (б). ЦК откомандировал меня в Наркомтруд РСФСР. А в конце 1922-го — получил новое назначение в Совет народного хозяйства зав. Подотделом иногородних контор ГОМЗы, ещё — постоянным докладчиком Рогожско- Симоновского райкома партии. С ГОМЗой тут ведь какая история интересная — укреплять и развивать нам очень надо бы оптико-механическое производство. Посунулись было с немцами договариваться, так они за свою цейсовскую оптику такие ломят цены, что хоть стой, хоть падай. А как без надёжной своей оптики? Мы как-никак моряки, имеем понимание.

Довелось в 1924—1926 годах потрудиться в Центросоюзе, укреплять кооперацию в качестве секретаря Московского представителя Средне-Азиатской конторы; партийные обязанности продолжал выполнять.

В Москве много интересного, конечно. Что нам ближе? В прошлом году 7 декабря я прошёл в Колонный зал Дворца труда, беспрепятственно, где состоялся вечер воспоминаний участников 1-й русской революции 1905 года. Через неделю в Московском областном архивном бюро открыли выставку архивных документов — к 25-летию 1-й революции. Меня туда пускать поначалу не захотели; недостаточно оказался “вооружён” документами. Но ведь нас с тобой на хромой козе не объедешь, — я потребовал начальства, оно было вызвано, предъявил мандаты, объяснил, что как красногвардеец и красный партизан ещё просто не дооформлен, и — пропустили.

С сугубым вниманием и интересом 4 декабря я слушал замечательную лекцию, содержательную и талантливо произнесённую, профессора О.Ю. Шмидта, который сделал доклад о путешествии на Землю Франца-Иосифа и Северную землю на ледоколе “Седов”. Это говорит всем-всем-всем: ленинцы своего не упустят нигде, и в развитие большой страны будут вовлечены все земли бывшей империи, моря-океаны с их возможностями и богатствами, от южных до полярного края.

Проникают сообщения об укреплении обороны. Так, ещё в начале мая 1930 года я прочитал в “Известиях” заметку — как на Центральном аэродроме имени тов. Фрунзе Мосавиахим торжественно передал РККА 8 боевых самолётов, а на Миусской площади Красной Армии передали 9 автобронемашин от Союза транспортников. В Большом Кремлёвском дворце тогда же проходил выпуск слушателей 4-х военных академий: им. М.В. Фрунзе, Военно-политической им. Толмачева, Военно-морской и Воздушного флота им. Жуковского. Эти и многие подобные события вселяют уверенность в будущем, показывают большие заботы государства о развитии и защите завоёванного в революционные дни, в кои и мы с тобою — боролись, трудились и — ведь не напрасно же!

За последнее время, друг мой, здоровье моё сильно пошатнулось. Губернская врачебная экспертиза признала меня инвалидом 1 группы. Не стар! Но уж очень много довелось пройти: огонь, воду и медные трубы, как говорят.

Береги себя. Письмо это доставит тебе один мой хороший знакомый; он как раз собирается ехать в командировку в ваши края. Пиши мне на указанный мною адрес: Москва, Площадь Ногина, 4-й Дом Союза, комната № 94. Твой старый-престарый друг Андрей.

Было использовано автором:

Центральный архив города Москвы (ЦАГМ), Ф. Р.2187, оп. 1, д. 550, л. 3, 3 об.; д. 554, лл. 1, 1 об., 14, 31, 31а, 31б, 31в, 31г, 31 об.

XX век: Хроника московской жизни 1921 — 1930. Историко-краеведческое издание. М., 2011. С. 994, 1020, 1021, 1026.

Велидов А.С. Похождения террориста: Одиссея Якова Блюмкина. — М.: Современник, 1998. С. 231, 233, 234.

Чураев А.Е. Удостоверение красногвардейца и красного партизана, 1932 г.