Калитка была в точности такой, какой я её запомнил по 1974 году: крепкая, из дубовых плах. На мне были старое пальто, купленное сорок лет назад, демисезонное, мало ношенное, шею закрывал шерстяной синий шарф, брюки, доставшиеся в наследство нечаянно от Миши Шибаева, почившего друга, ботинки на огромной платформе, невесть кем однажды оставленные в доме матери и отца в доме, что в десяти минутах ходьбы от этого вот, мострюковского, куда меня несло теперь неотвратимо, ботинки говнодавы. Открыл и вошёл, и увидел двор — тот самый, в редкой травке на песчаной почве, дорожки выложены ребристыми чугунными плитами из разоренного храма. Всё как во времена моей молодости. Но главное — я здесь зачем очутился?!

Дом-то продан…

Моя мать зачем-то свела в 1990-х овдовевшую давно племянницу Зою Мострюкову, Макарову, с Валентином Адиановым по прозвищу Ган, моим белоомутовским соседом. Поступок был неосторожный. Жить они стали у Гана, рядом с домом моих родителей. А старый дом в конце Огородной улицы был в некотором запустении. Туда временами залазали воры, кое-что из вещей утащили. Работать приходилось теперь Зое немало в Гановом дому, некогда было бегать доглядывать свой, и стала она склонятся к тому, чтобы дом отца продать; Ган подзуживал. Вот нашли покупателей, молодую пару. Условились о цене. Приехали брат Зои Борис и сестра Нина. Этим-то зачем, какая нужда, была продавать? Они были людьми достаточно обеспеченными. Ин, ладно. Сели все за стол. Уплаченные тут деньги были разделены между Мострюковыми поровну. И здесь — к кучке ассигнаций Зоиных вдруг протягивается вороватая рука Вальки Гана, который со словами — мы, мол, с Зоюшкой одна семья, спокойно деньги взял и сунул в свой карман; и не оказалось здесь никого, кто по рукам, да по мордасам Валентина отлупил бы. Деньги-то Зойкины. А вдруг нужда! Нужда не заставила себя долго ждать. Кажется, никто не хочет думать о смерти. А Гана в 2005 году, вскоре после продажи Зоиного дома, разбил паралич; ещё 6 лет он мучил Зою, которая ухаживала за ним. Наконец, Бог в бесконечном милосердии своём прибрал Валентина, старого алкаша, вора и обманщика.

Несколько фактов из биографии Валентина Константиновича. Моя мать — его матери:

— Катерина Михаллна, где Валька-то твой, почему не в школе?

— А на кой ляд ему школа. Я его за грибами послала; притащит грибов — я ему три рубля дам…

В третьем, наверное классе он, укрывшись пальто, вдруг начинал изображать роженицу — делал театр. Весь класс покатывался от смеха; смущенная учителка, молодая женщина на сносях, не знала куда деть глаза. Кажется, с четвёртого класса он школу оставил, целиком предавшись рыбалке и подобным невинным занятиям, выполнению домашних дел вместе с отчимом; полюбил гонять голубей… Потому и Ган.

После армии образ жизни его мало изменился. Жизнь семейная пошла кувырком; иногда он Галину-жену, красавицу, гонял по пьяни. Пил много. И с каждым годом потребность в вине становилась всё ощутимее. Жена ушла. Выперли его с швейной фабрики. Стал перебиваться случайными заработками, в основном как пастух в совхозе местном. А, между тем, был он горазд на хозяйственные дела. Хорошо делал грядки. Однажды он взялся поставить новую изгородь вокруг нашего огорода и выполнил эту работу быстро, неплохо, в 1983 г. отремонтировал палисадник. Уж я бы точно так не сумел. Ругатель он был, но это от дрянного характера, гордыни и от вина.

Он запивал по серьёзному и часто. А деньги откудова? Вот пришёл раз к моей матери, в 1981-м или в 1982 году то было. Просит 3 рубля; а за тогдашний трояк бутылку самогона тогда точно можно было приобресть. Мать отказала; у неё привычки не было — баловать, вот если работу сделал полезную — дело другое. Посидел он у печи, покряхтел. С досадою изрёк: значит, тётя Катя, не хочешь ты дать мне 3 рубля в честь такого большого праздника! И был таков. А вскоре после того случилась история.

Мать уехала на зиму к старшему сыну, пожить в Москве, вдали от вечно беспокойного и нуждающегося в догляде хозяйства. Я жил в райцентре и домой смог приехать лишь через неделю после отъезда матери. Подхожу к калитке. Ба! Она приоткрыта. Сени, чулан и терраска также открыты. Варварским манером тут пытались открыть и входную дверь в дом, на что показывала трещина в торце доски дверной. Однако этот номер не удался и — видно, что-то на этом этапе татя спугнуло. Однако поживиться он поживился. Дорожки-половики пропали. И ещё кое-что из белья или одежды.

И ведь не нашёлся вор; хотя, мы, правда, и не заявляли. Много позднее, когда Валентин пришёл для выполнения какой-то работы по просьбе матери, он принёс с собой лом, у которого один зубец отсутствовал, и до меня дошло — вот где улика; он орудовал этим инструментом, взламывая дверь в дом, там его лом и поломался. В те времена были даже в нашей только улице и скупщики краденого. Константиныч несколько дней или даже недель имел и выпивку, и закуску, ворюга.

Было открытием для белоомутовцев назначение в 1990-х годах нашего Валентина директором местного рынка; это Фаина, сестра его, спроворила такую хлебную братцу должность, чтобы, конечно, и самой пожинать плоды…

Родственники Валентина-Гана продали дом Гана, много позднее после смерти последнего, дом вместе с Зоей на одной четверти площади, некоему крутому молодому строителю. Стала далее Зоя жить в бедности, нужде и притеснении… А вот не надо было продавать родительский дом, бедная, бедная Зоя! Не надо было так безоглядно доверяться сволочи! Однако — во имя справедливости — были у Гана и какие-то хорошие качества, — я его совсем дегтем мазать не стал бы. Но в отношении Зои поступал он подло, когда перегружал её работою, а перед смертью своей не подписал ей своего дома.

***

Мать посмотрела пристально странно молодыми глазами, но не очень, кажется, удивилась. А сразу почему-то, без моих о том вопросов, рассказала кратко об отце. Ну, что сказать, раздумчиво начала мать, — как вытащил стало быть ты его, спас то есть, то он какой-то совсем тихий сделался. Уходит надолго, неизвестно куда, пропадает, потом приходит на день-два…

— А мы почему в этом дому? Дом почему дяди Васи, а не наш?

— Колюшка, дом этот наш искони, твоей бабушки, моей матери. Веры Михайловны, по закону перешедший к дяде Васе, как старшему сыну её, а поелику дяденька Васенька был весьма привержен винопитию, то и неопределённость имела место; дом был однажды неправедно отнят, втихомолку, вскоре после того, как дядя Вася преставился в 1972-м. Дядя Вася умер. А мама наша, Вера Михайловна, была жива, разумна и памятлива. Поехали дочери Василья Нинка с Зойкою, да Борис, все они — Мострюковы, в район, бабушку Веру с собою не захвативши, в Бюро инвентаризации, и дельце было обделано, а мы — спали в то время, видимо, сладко. А ныне — мы уж тут своей и вышней волей. Никто ведь теперь нам не мешает тут обретаться.

— И Сашка тут бывает?

— А куда ж ему идти, скажи на милость!

— Почему, мама, здесь всё время как бы сумерки?

— У нас тут всё время так… Бывает, очень редко, солнце как в августе это было прежде, заходящее солнце, осветит, да через пять минут всё по-прежнему. Сумерки-сумерки, да глаза от этого не устают, почему-то? — мать пожала плечом и посмотрела на меня, как показалось, с удивлением.

— Ты сядь, сыночек, сейчас к столу и покушай, прежде всего остального, а?! Мать посмотрела, улыбнулась. Запах жареного гуся и сознание того, что я не ел дня два как минимум, окончательно меня сломили и я переключился на поглощение предложенной мамой пищи, которая оказалась превосходного качества. При этом как-то позабылось, что жареного мне нельзя — доктора категорически запретили. Она, мама, присела рядом и смотрела, как обыкновенно смотрят матери на детей, когда те едят.

— Мам, — завёл я далее об уже прежде от неё слышанном, — это какой гусь, — из тех, что ты держала на подворье лет пятьдесят назад, или из тех, один из которых приготовлен был Марией Гавриловной на свадьбу вашу с отцом?

— Шутишь! — мать погрозила мне пальцем. — Это совсем другой гусь… Он из нынешних, здешних. Только пожалуйста, не надо, Колюшка, чужим гусям шеи больше сворачивать, когда они пасутся около Ключика.

— Подожди, подожди! Ты имела в виду именно гуся памятного, из 1937 года?

— Да! Мать чуть улыбнулась, вспоминая. — Когда мы с отцом твоим поженились, то жить вообще-то было отдельно негде. Оставалось что — дом материн, то есть моей матери. Живёт в нём уже семья Василья, мово старшего брата. Как видишь, — мать плавно повела рукой, — тут две комнаты. Правда, сейчас, когда надо, бывает и больше комнат, когда народу много набирается; Вот, скоро ожидаем Бориса… Мать, Вера Михайловна, Василья попросила за нас — пусть мол живут также, всё родня. Заработаете — расселитесь. Ну — те вроде согласились; да Машка, Марья Гавриловна то есть, она ведь змеюка та ещё, знаешь ли… А начиналось всё мирком-ладком. Машка запекла нам гуся на свадьбу, да семечек нажарила, выпить, само собой, что-то было. Вот и весь стол.

— Стали было жить поживать. Но того не захотели осознать, что Маша подзуживает всяко Василья. Василий, хватив самогонки, становится противу нас и видит только досадную помеху. А отец, кстати сказать, Александр Егорович, с молодости мало был способен к хозяйству, и это Василья раздражало. Им мы не мешали, если серьёзно разобрать. Они селились временно в бараке в Новокошелёво, в селе, что километрах в пятнадцати от Белоомута. Василий там работал в колхозе. И Борюшка, первенец их, там и родился; мы, бабы и девицы молодые, ходили туда пешком первенца смотреть. Я как увидала этого ребёнка, так умилилась; сердце взволновалось — счастливый, чуяла, ребенок будет. И действительно — судьба его вышла на редкость счастливой.

— А дальше?

— А дальше — что! Замутила Машка воду. Приехали они раз. Василий был сильно подшофе. И давай нас гнать. Я оттуда вон, в дверь. Отец твой выпрыгнул в окно. Стали подыскивать жильё. Я ему: Саша, ты ведь секретарём у директора фабрики, ты попроси. А были некоторые дома и лабазы из кирпича, давно в артельной, потом в фабричной собственности. Пробовали жить в таком одном лабазе. Сыро там всё время, будто влага какая-то сочится. Не годится, — говорю мужу своему, буду на сносях, потом дитя будет болеть. Домик купили сначала старенький, да небольшой. Он и по сей день стоит, принадлежит товарищу твоему школьному Сашке Кулюхину, тебе ведомо где. А уж как нынешний дом появился на Огородной улице, да откуда взялся — о том мы поговорим, если пожелаешь. Да ты ешь, ешь, сыночек, — мать села напротив плавно; локоть в стол, голову на ладонь. Укор ожидал.

— Что же ты, в четверг не приехал тогда, накануне!?

Я поперхнулся. Ложка в руке дрогнула.

— Не придал большого значения. Думал, — какая разница, в четверг ли, в пятницу ли.

— Да. А я не дождалась. Упала в сенях, встать не смогла…

— Не надо, мама! — я загородился рукой от тяжёлых воспоминаний, от слабости своей, от вин своих. Ведь говорила ж она мне накануне: Вера Михайловна, мать, мол, приходила за мной, говорила — готовься в путь; и знала — когда, и потому сказала — в четверг, мол, приезжай, 25 ноября. Скорее всего, и умерла 25-го. А мы согласились, что написана дата смерти 26-е. Перед кем оправдываемся? Был 2004 год. Я попросил вскрытия не делать. Сидели. Я молчал. Переживал. Вспоминал.

Мама мягко толкнула в плечо: будет, не береди душу. Ты живой. Живые многого очевидного не видят.

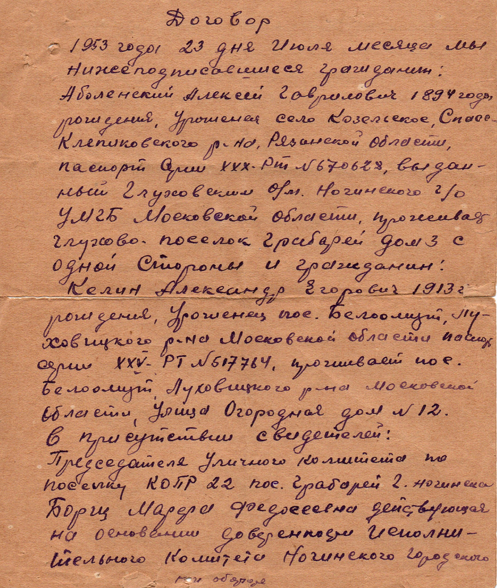

— У отца твоего, — продолжала она, — о том, как вести хозяйство никогда настоящего понимания не было. Хотя и ленивым его назвать нельзя. Вот мы поехали с ним посмотреть дома на продажу в Глухово Ногинского района. Там были недорогие по тем временам. Наверно в 1953 году это было. Я увидала в деревне ещё дом справный, новый почти, на продажу; он был немного дороже, чем купленный нами. Но каков дед был, владелец прежний, ох и говорун! — так красно нахваливал свой, что отец, словно опоённый, слушал и кроме дедова дома никаких иных смотреть не захотел; словно околдовал отца твоего тот дед — про крепость и добротность выставленного им дома без умолку складно баял. Фамилия у него была какая-то старинная, Аболенский, кажется.

Везли разобранный дом из Ногинского района, деревни Глухово, что в лесном массиве, да болотисто кругом. Стали шофера ворчать: “Александр Егорыч, гать тут старая, с гнильцой, не загубим ли полуторки?”.

Отец, когда надо было очень, умел с народом-то. Зычно так, громко крикнул: Вперёд, мол, ребята! Небось на войне не такое видали. А тут дороги испугались?! Не тряситесь, выдержит гать, ещё зима стоит. Ставлю ящик водки!

Вывезли! Старый то есть дом Аболенского, помеченный кольцом на поперечине потолка в горнице; и то кольцо по сей ведь день торчит небось?

— Кольцо для колыбели-зыбки детской? Да. Я пробовал отпиливать — не получается. И зыбка изредка появляется, с ребёночком… Так говорили иные жильцы, а сам я не видал.

Когда привезли его, дом разобранный, стали собирать. Отец только и смог, что всех мужчин из родни приставил к этому делу. Ну, Василий, брат мой, да его брат Гаврил, — те действительно соображали, как топором да пилой владеть, остальные слабо…

Мать продолжала.

— Дом более-менее успешно собрали в той части, что называется у нас передняя. А заднюю комнату собирали из чего попало. Потом отец заявил о том, что терраску он лично построит, сам; ты видишь — какова вышла терраска. И стоит она до сих пор ещё потому может, что твой Павлушка подпорки с подпола поставил.

Да — было в родительском доме две печи. Самая главная с лежанкою стояла в задней комнате. В 1965-ом или в 1966 году вмуровали в неё котёл, который стал служить для водяного отопления. Система эта работала так себе: дров уходило много, а протапливался дом плоховато. Отец однажды даже матерился, когда я зимой сказал как-то: мол, пап, а в правом углу за зеркалом снежок на полу…

У дяди Васи в его части бабушкиного дома было две печи, соединённых вверху какою-то трубою. Одну затапливаешь, прогреваются две…Там предпочитала обретаться сама Мария Гавриловна после дяди Васиной смерти. Отскоблила Зоюшка, сестрица двоюродная, отмыла полы, да потолки, да рамы оконные, да печи побелила, и дверь уж не запирали между комнатами, белую с медною ручкой.

— Всё верно, сынок, не тревожься, — говорила мать, — просто знай сейчас — ты дома. Я смотрел выжидательно, и она сказала далее, — что, мол, будет завтра, того я не знаю.

— На всё воля Господня, — воскликнула бабушка, — да воскреснет Бог и расточатся врази Его.

— Мама, я пойду, пожалуй, во двор, займусь дровами, а?

— Иди.

Я вышел на добротное, сработанное когда-то дядей Васей из дубовых плах и колод крыльцо. В сараюшке заприметил двуручную пилу. Положил на козлы комель. Медленно стал водить пилой, норовя более запил делать передней частью пилы. Странно! Пила действовала исправно, будто вчера дядя Вася её заточил. Два комеля на четыре полена. Нашёлся и колун. Я успешно колол дрова, и скоро занёс, в две охапки, поленья в дом.

— Эй, чудак, — раздался позади голос Сашки Мострюкова, — вечером будем козла резать. Мясо на ужин. Холодец на завтра. Оглянувшись, я увидал его точно таким, каким запомнил по 1971 году. Шапка кроличья, пальто по тем временам модное, шарф мохеровый, кожаные перчатки с застёжками, — похоже, пришёл откуда-то не из ближних мест.

Я такой призыв однажды слышал, именно от него.

— А пока чаю попейте, - мать улыбнулась. — Или вам чего покрепче.

— А вермут есть, которым ты торговала одно время в чайной? — Спросил я, не ожидая даже сочувствия.

Однако ответ последовал неожиданный: конечно, мол, есть.

Мы разлили с ним по полстакана граненого из восьмисотграммовой запылённой, словно из сундука вынутой, бутыли вермута. На закуску мать положила сырники.

Мать куда-то ушла. Остались мы с Сашкою вдвоём. Мне о многом-многом сколько хотелось его расспросить! Да не знал, с чего начать, как говорить. А он смотрел грустными глазами. Вот такие же глаза я однажды видел у девочки тринадцатилетней в больнице, где содержались гемодиализные больные, почечники; я там оказался по долгу корреспондента одной городской газеты. Не томи, спрашивай, говорили его глаза. Я посмотрел в них, подумал: не томи, сураз, рассказывай — как тут у вас. Чуть улыбнувшись уголком рта, Сашка вдруг ответил:

— Сносно. Главное, наверное, что это тоже временное пребывание; вот и ты зачем-то здесь, не пойму.

— Всё в дому этом, да на подворье?

— Не обязательно. Только не всякое желание посетить какую местность исполнимо. Я как-то захотел в Щурове побывать, где училище моё, так не получилось; значит, есть некий диспетчер. А по Белоомуту часто получается.

— Ты хотел мне рассказать про свои вещие сны, — Сашка продолжал улыбаться, — хотел спросить…

— Да. Хотел рассказать.

— Я замялся было, прокашлялся и стал рассказывать. — Мне было лет десять, не больше. Это ещё было время, когда часто мы играли вместе — ты, я, Вовка Долгов, твой приятель с детства, такой же продувной. Снился мне наш лес. И как мы гуляем в лесу. И как вдруг понимаем: заблудились. Время года — такое же как здесь сейчас, осень поздняя, наверное. Выходим неожиданно на поляну. И видим дом, добротный такой, бревенчатый; если составить два домика — аккурат пятистенок. Крыша тесовая, тёс чуть прорастающий мхом, ни ворот, ни палисадника, ни каких-либо кустов плодовых вокруг, нету. А на окнах, понимаешь, ставни. Я тогда и о ставнях вряд ли знал, в Белоомуте не принято ставни делать, а? Поляна, дом на ней и — ни-ко-го! Я, мол, пойду сейчас, гляну, — говоришь ты и уходишь. Мы с Вовкой Долговым видим, как ты поднимаешься по высокому крыльцу в торце, справа. Ждём, ждём, а тебя нет. Нет. Тогда уходит Вовка. Крыльцо. Дверь захлопывается за ним. И я остаюсь один. Мне страшно. И известно, что не миновать и мне этого дома. Ведь мне надо найти своих ребят; я пуще боюсь заблудиться один в лесу. Ведь лес наш — это так не просто, это таинственно. Если хочешь знать моё мнение. Когда маленькие ребята были совсем — племянник мой младший, затем сын, оба однажды впервые оказывались на краю леса. И оба страшно перепуганы оказывались; просто паника, почти до истерики. Пришлось в обоих случаях отводить подальше от леса. Лес — это наше далёкое прошлое, сохранённое в подсознании.

— Сначала, в 1974-м, ушёл я, затем, в 1996-м, — Володя Долгов, — Сашка упредил, сказав о том, о чём я собирался сказать.

— И-эх! Заблудились так заблудились! — вырвалось у меня.

— Сашка осклабился непонятно. Оделся и вышел. Сказал, что у него есть дела. Я вышел вслед, проводить. И увидал, как он в калитке разминулся с моим отцом; ни слова они друг другу при этом, ни полслова.

Отец мягко мне улыбнулся. Снял плащ-болонью, кепку. Кисти рук погрел у огня возле устья печи. Сел на венский стул. Мать принесла ему мелкую тарелку с куском хлеба чёрного, с селёдкой, налила в старый стакан 150 граммов водки. Помедлив — и мне того же плеснула, в старую жестяную кружку. Мне — подвинула селёдку. Мы выпили. И я моментально расправился со своей порцией селёдки. Немедля потянулся за вторым кусочком. Отец поковырял вилкой и сделал давешнее, уже мною слышанное внушение, про одного толстяка-приятеля, к коему он однажды пришёл в гости; и они сели выпивать, а супружница толстяка выставила закусить блюдо с докторской колбаской. Отец, по его словам, едва успел поддеть и проглотить один кусочек, а толстяк уплёл за пять минут почти всё блюдо; от той поры, с 1963 года примерно, отец, воспитывая во мне умеренность в еде, иногда в раздражении называл меня лизоблюдом. Мало-помалу завязался разговор.

— Вот, мама говорила, что тебе приснилось накануне как Колька, то есть я, тебя из могилы тащил, да не вытащил. То есть сначала, в той жизни, она так говорила, а здесь…

Глаза отца посветлели, и он помотал головой:

— Нет, не приснилось, сказал отец далее твёрдо и громко, а действительно ты вытаскивал меня; с трудом, но вытащил.

— А дальше что?

— Дальше! — отец отложил вилку и принял вид задумчивый; он немного хмурился. — Дальше надо было куда-то идти, и я пошёл в лес. Да только лес оказался не лес. Это уж потом, после многих блужданий, меня ноги сами сюда принесли.

— Теперь тут обретаюсь, — отец вышел из-за стола и подсел к печке, вяло поковырял поленья кочергой. — Хожу на работу опять на фабрику. Правда, мир тут другой. И фабрика больше похожа на ту, старую, 1960-х годов. Там и брат твой старший. И второй брат, Женька… Хотя Женька меня обходит.

Мать тяжело вздохнула. А мне вспомнились впечатления моего подросткового возраста касательно Женьки. Многие земляки, видя меня, встречали своеобразно: а-аа, ты брат того, который застрелился!

Что значит застрелился? А то: застрелил сам себя! Я был совсем маленький. А момент утреннего обнаружения бабушкою самого факта… помню. Как Женька сел на кровати — сильный малый, сильнее меня или старшего брата нашего, это уж точно; тут мать была права, когда так высказалась много-много лет после, — и как бабушка ахнула, и как подняла майку его, и как меня увела подалее, чтоб не видел его рану. Зачем он сразу не сказал? Испугался сильно содеянного? Потом вскоре я видел как его садили на телегу. Как садили — это я сам видел из окошка. На нём белая рубаха была, чистая; на телеге и повезли, два с половиной километра до больницы. Автобусы тогда не ходили ещё. Хирург не брался операцию делать — поздно! Упросили. Сделал. Чуда не произошло. И на следующее утро Женька умер.

Потом сочинили неудачную сказку. Даже не одну. Что якобы переходил канаву, да апрельский наст не выдержал; он ружьецо стволом вверх машинально использовал как палку, как опору… А отец всё рассказывал загадочно: парень мол был несерьёзный, учился так себе, непослушный, склонный к хулиганству. Ружьё ему купили зачем? Да ведь не один он был белоомутовский юноша, которому купили ружьё — неумный был дар; а ружьё-то — оно, как в народе говорят, — один раз в год само стреляет. Много лет спустя я свой вывод сделал: отец, наверное, его обидел. Наказал за что-то, — отец наш был строгий, временами до жестокости. Женька обиду затаил до поры. Потом из ружья в себя и пальнул! Сураз он, Женька-то! Второй сын мамы, рождённый в муках матери, когда при родах ножками младенец идёт, в муках собственных и ближних своих окончивший свою недолгую жизнь. И Сашка Мострюков, племянник мамы, тоже сураз! Перед старшим, Юрою, догадываюсь, основываясь на материнских рассказах-размышлениях, у отца было чувство некоей вины; кроме того, старший сын Юра отлично учился; мне довелось прочитать благодарственное письмо школы матери и отцу за воспитание, в котором отмечались успехи Юрия в учёбе. Отец был уверен, что они, братья погодки, должны быть одинаковы во всём; ибо считал важнейшим тот факт, что, воспитываясь в одной семье, дети не могут быть очень уж разными.

Ещё другой Женюшка Мострюков был, тоже родственник. По прозванию Джеймс. Голова светлая, руки золотые. Портной, как, впрочем, многие белоомутовцы. Музыкант. Правда, тип непутевый. И тоже, знаешь ли, — алкоголизм. Нелады у них возникли, у двух Мострюковых, после того, как Сашка отслужил армейскую службу. Якобы тут нехорошо была завязана Сашкина жена. Ну — была молва. Не будем здесь развёртывать Женюшку этого, Евгения Евгеньевича. Недосуг. Надо упомянуть теперь одно: тоже оказался сураз. Во дворе, на веранде, руками своими построенной, подвесился. Хотя свежих, явных, острых причин я не знаю. Имелось отсутствие рядом человека. Стало быть, судьба, как говорят в народе.

— Что же, — спросил я, обращаясь к Сашке, который опять пришёл и обметывал ботинки от снега веником-голиком, — много здесь встречаете людей, коих мы числим среди ушедших из жизни?

— Ой, немало, — ответил Сашка.

— А таких как я сейчас, переходящих или временно пребывающих?

— Гораздо меньше, но — есть! — Сашка выдавил свою коронную усмешку, улыбку сураза, улыбку превосходства надо всем и вопреки всему.

— А о местах перехода что знаешь? — продолжал я гнуть своё. — Не озёра ли наши тут замешаны. Например, Рожок. Рожок, часть Соснова, с водою цвета болотно-торфянистого, озерцо, печально известное у нас множеством утопленников, Или Пропащий? Одно название в дрожь кидает.

— Слышал я байки, связанные с озёрами, да болотами, — ответил Сашка, — однако же ничего достоверного далее пока не узнал. И тебе сейчас знать больше ни к чему; целее будешь…

Ну! Давай, попробуем! — Сашка быстро оделся, запахнул душу мохеровым шарфом, щёлкнул застёжками на перчатках. — Пойдём, поищем пути из этого Белоомута в твой… Мы только вышли за калитку из дубовых плах, некогда, до нашего рождения, сработанных Василием Николаевичем, отцом Сашки, как некая мгла сгустилась: пошёл снег крупный и мокрый, ветер налетал порывами. А мы направились к Рыбацкой улице, обходя нижне-белоомутовское кладбище слева. Я хотел удостовериться по храму и, кажется, не ошибся, когда определил его состояние на уровне 1966 года. Мы вышли на Рыбацкую.

— Помнишь, - Сашка усмехнулся, — ты в 1971 году меня подвыпившего притащил сюда, здесь на скамейке у крайнего дома оставил? А скамейка-то была не нашего, на Огородной, дома, хотя ты потом клятвенно уверял, что довёл, мол, до дома.

— Виноват — ты прав.

Мы шли, постепенно заворачивая к магазину в Загрязях, к Вольной улице, где жила моя двоюродная сестра Тоня Глазунова. И, прости Господи, я кажется её и увидел у калитки крайнего, ихнего, дома, ещё довольно молодую и улыбчивую и она вроде кивнула и руку подняла в приветствии, а нас несло резво дальше. И мы скоро вышли к тому месту, где школа был построена в 1971 году, однако никакого здания, окромя стоящих напротив старых, может, пленными немцами построенных домов, тут не было. Метель между тем ярилась усилением ветра и холода. Справа от нас угадывался лес, т.н. Гороховая пашня - место отдыха белоомутовцев в 1950-1960-е годы. На устроенное в начале 2000-х годов кладбище и намёка не было. Дорога тоже была далеко не современная, представляя старое разбитое шоссе. Долго ли коротко ли увидали — справа дорожный знак показывал путь на Каданок и Моховое, на Моховое, которое напрочь сгорело в лесном пожаре 2010 года, а мы, оставив справа этот поворот, не сворачивая, шли себе на запад. Дорога стала лучше, похожа на шоссе. Лента реки светлой рябью мелькнула. А голоса паромщиков, этих речных тружеников-ругателей, отчётливо стали слышны.

А паром? Ба! Паром явился нашим взорам серым квадратом с моторкой — картина характерная также для середины 1960-х годов; никаких тросов тут не использовали, т.е. это было похоже на то весёлое время, когда поломка моторки приводила к вынужденному плаванию парома, когда избавление пассажиров требовало времени… Похоже было на то, что мы как-то нырнули в Белоомут времён диктатуры пролетариата, что эти люди ещё не дожили до “развитого социализма”. И — тут я попытался вспомнить нечто положительное — в этом мире было вполне сносно с продуктами питания, а вино в магазинах продавалось качественное и даже вкусное. В те времена, как говорит мой товарищ Миша Озеров, мы ещё сухим мыли руки на Гороховой пашне, за отсутствием воды.

— Сашка, а если спросить о переправе и об автобусе на… Коломну на той стороне?

— Спроси, — усмехнулся Сашка, если хочешь, — они скажут, что паром не работает то ли от неисправности, то ли из-за непогоды.

Я промолчал. И затосковал.

Мы побрели в сторону верхнего Белоомута, в сторону стадиона. Но у развилки на Ловцы Сашка потащил меня за собой в сторону Ловец: попробуем там!

Мы дошли до большого бурного водами ручья, о коем я понятия не имел, ручья помощнее Комарки в великие паводки. У убогого мостка увидели лошадь с телегой, да мужика в какой-то старинной одёже, в однорядке, картуз в руке, хлопотавшего возле неподвижного тела женщины в красном опашне:

— Померла ведь маманя-то. Не уберегли! — причитал мужик и смотрел мимо нас мокрыми глазами, то печально качая головой, то ударяя себя в грудь, скорбя.

Сашка пояснил ситуацию не совсем определенно:

— Это всё полевик шалит… То есть сам-то этот мужик — видение одно; а вся история очень старинная, век тому и ещё лет восемьдесят. Сговорили тогда одни люди сестру Анну за ловецкого мужика Родиона Курова; на свадьбе подвыпили изрядно и чёрт их дёрнул ехать в свои Ловцы обратно ночным временем, видно, не терпелось молодожёну-сластолюбцу вдоволь натешится без помех молодайкою... Вот до речки Храпуши они доехали — была такая речка в та поры, а теперь — ручеёк жалкий — и нежданно-негаданно бац! прямо в воду. Телег было несколько, одну выручили, а иные из компании пешком пошли. Заявились домой и только там выяснилось, что свахи, матери молодожёна-Родиона, нетути. Мужики, кто покрепче, с протрезвевшим молодым мужем бросились искать; у-Храпуши-речки они сваху-то и нашли, телегою придавленною в воде, мёртвую. Теперь сей муж, тоскующий и мучающийся, будто виноват он, является здесь часто людям; вот и нам явился. А с полевиком лучше не связываться, и от сего места нам надо убираться и отнюдь не в сторону Ловец. — Сашка помолчал. — Идём уж опять к нам; там наверняка поспел ужин и будет холодец из козла.

Мы пришли, сбивая ноги, приволоклись к нашему дому, т.е. к дому бабушки Веры в том его виде, как в моей молодости и в том, каким мы его оставили четыре часа тому назад. Мать сидела на лавочке — ждала. Мы прошли в дубовую калитку, потоптались на старых чугунных плитах у крыльца. Потом прошли крыльцо в прихожей, миновали дверь, обитую старой мешковиной, и чинно встали.

— Чего встали, пригласила мать, — пальто на вешалку, умываться и — к столу. Стол небольшой, но за ним уютно и как хорошо, что стоит он у окна и видна калина в окно и видны все, кто идёт или пришёл. Было поздно. Мы устали. Поели жареной рыбы. И сморил нас сон.

Наутро — я отметил, что мы как бы уравнялись с Сашкой по возрасту. Оба выглядели лет на 45. У Сашки прорезались две морщинки по углам рта, а глаза по-прежнему глядели молодо и дерзко. Я стал моложе, сильнее. Хвори пропали. Исчезла одышка. Наутро Сашка прихватил из буфета чёрный хлеб, сало и бутылку портвейна № 15, быстро оделся и поторопил меня: попробуем, мол, теперь через лес, хотя предупредил, что это ещё более бесполезное дело, если не сказать гиблое.

Обули старые валенки. Даже лыжи нашлись, хотя примитивные, но вполне добротные. Камо грядеши? — сказал я, а Сашка лишь нехорошо усмехнулся. Палки он не признавал, отдал их мне. Да. В лесу был снег. Мы вошли через популярный у массы народу в начале 2000-х годов вход через старый утятник-курятник; здесь пришлось тормозиться и отгонять злых собак, — собаки были из 1960-х годов, они сторожили уток и кур, коими и питались сами. Ферма была справная, из бетонных блоков, за стёклами свет электрический. Кое-как отогнавши собак, мы вскоре были у края леса и, забирая правее, стали идти по-над озером Соснов, начиная с его белоомутовской части, Рожка; к озеру мы не спускались. Вскоре завиднелись справа внизу брёвна сосновые. Сашка толкнул меня в ту сторону:

— Не узнаёшь, это плот, который ты с ребятами из твоего 8-го класса взялся строить, да так и не достроил.

Мы не останавливались. Впереди, видим, будто женщина стоит, в сарафане, да в кике. Обернулась — старуха. Сашка швырнул в неё обрубком сосновым.

— Се кикимора, не боись, она не особенно и вредная.

— Глянь-ка, Сашка, мужичок.

Кафтан, подпоясанный красным кушаком. Лапти. Сам обличьем чем-то похож на моего старого товарища Вячеслава из нынешнего районного центра. Это безобидное на первый взгляд создание вдруг засвистало, заулю-люкало, загикало. Уже ростом он поднялся вровень с высокими соснами левой стены бора. Уже он трещал и ломился впереди, пугая.

— Вот с ним надо поаккуратнее, — проговорил Сашка и — далее, — к нему.

— Дяденька леший, какую песню хочешь, чтоб мы тебе спели? Давай “…косил Ясь конюшину…” споём? В ответ раздался смех в звуках довольного гуканья.

— Пой, — предложил Сашка. Делать нечего. Хозяин — барин.

— Косил Ясь конюшину, завёл я, погляда-ал на дивчину…

Закрутилось будто на месте лешего веретено.

— Ух, доволен, — тихо сказал Сашка, давай дальше. Я спел по памяти сколько смог.

— Дяденька, подари зайчика! — воскликнул Сашка и даже, как показалось, на колено припал перед хозяином зверей и птиц лесных здешних. В один миг в руках у Сашки очутилась невесть откуда плетёная ивовая корзиночка, в которой прядал ушами порядочных размеров лесной плутишка-заяц. В лесу этом есть действительно порядок, если даже, пусть за скромный труд, а леший всё равно платит, хотя мы для него дядьки чужие.

— Надо нам к Кулинычу, — Сашка кивнул мне — айда — и мы двинулись; мы шли долго по тропинке, в которой я узнал уводящую к озёрам кулинычевым, потому что когда-то очень давно я по ней ходил к тем озёрам на рыбалку за карасиками.

Должны были уж дойти, но вдруг вместо озера и старого дома на берегу увидали только дом на большой поляне. Не тот, что стоял на берегу, а…дом из детского сна; я его сразу узнал, аж в сердце кольнуло. Длинноватый, право, словно два пятистенка составлены. Бревенчатый. С тесовою крышей, прозеленью мха слегка тронутою, с ставнями, кои были открыты, с крыльцом высоким у правого торца. — Узнаёшь, он? — проговорил Сашка.

— Он. Только не ходи… Но Сашка нимало не медля направился к крыльцу и поднялся. Повозившись с дверью, звукнул чем-то металлическим и скрылся в доме. Я замер. Стало страшно. И небо как бы нахмурилось в тот момент, и снежной крупой хлестнуло сверху.

Невольно подумалось: а не слишком ли часто я кручусь возле этого мистического дома в последнее время?

Сашка вышел, держа в руках старую разделочную кухонную доску; он сошел с крыльца и, как показалось, с опаской оглянулся.

Затем он нашёл несколько обломков брёвен сосновых, устроил стол. Мне предоставил нарезать сало и хлеб, а сам достал 200-граммовый гранёный стакан. Лихо чпокнула в его руках пробка, и струя замечательного портвейна плеснулась в стакан.

— И никакой химии, — сказал я.

— А я тебя что — уморить здесь собираюсь? — с обидой ответил мой брат, который здесь не мог и понимать, что я имею в виду.

Я спросил про дом, на что ответа не последовало.

Обратно мы шли — сначала к пионерлагерю “Орлёнок”. Ветхий мосток позволял выйти из леса и через узкий здесь Соснов перейти на луговую сторону, туда, где любил останавливаться лет двадцать назад, когда совершал лыжные прогулки. В стороне Белоомута было солнечное пятно, виднелись силуэты храма и колокольни. А с левой — пуржило, да туман какой-то разноцветно-полосатый и густой висел, закрывая виды на Рязанскую землю.

— Погоди-постой, — задерживал я. — Надо как-то с лыжами и с зайцем.

Обсудили. Лыжи пришлось снять и перевязать верёвочками; каждый нёс свои. А зайца Сашка без раздумий оставил нести мне и ещё насмешку надо мной учинил: ты, мол, в детстве прозвал меня Королевский заяц, вот — в наказание. Снежного наста почти не было, дорога сухая, слегка подмораживало, и тусклое солнце посылало печальный привет с небес. Мы пришли к концу Истока и двинулись по шоссе в сторону совхозной весовой. Как ни странно, у весовой толпились машины, гружёные силосом, подвозилось сено тракторами с прицепами; слышалось мычание коров, гудение доильного оборудования. Параллельная жизнь какая-то, --подумалось мне, — с отставанием от нашей на полвека.

Мы скоро были дома. Я отметил, что он снова стоит на самом краю улицы, а пристроенных к нему домов не было.

Мой отец во дворе пилил дрова; какое-то старое бревно лежало на козлах — коричневая кора со слезинками смолы — сосна, — уж не от леса ли он его притащил? Он ловко пилил один двуручной пилой, когда-то подростком я это освоил не без его уроков… Я без слов подошёл и схватился за вторую ручку; дело пошло веселее, и распил бревна произведён был за десять минут. Мы положили на козлы второе бревно и занялись им также. Заканчивая, я услышал жалобный будто писк, то был голос лесного подарка; стало быть, на ужин будет зайчатина.

В доме было тихо, спокойно, только печи издавали звуки довольного покашливания, потому что дрова горели, шло тепло, уютнее становилось. Плиты почему-то не было. Мать зажгла керосинку. Потом, тяжело вздохнув, вышла во двор с ножом в одной руке и эмалированным ведром в другой. Сашка поспешил за ней, чтобы помочь тётке снять с зайца шкуру… А я остался перед керосинкою на столе, присел и, схватив себя за голову, заой-ёй-кал: и что же мне теперь с этим сном наяву делать? Куда идти, чтобы вернуться в свою, привычную жизнь? А может уже поздно, может быть я умер, и теперь моё место пребывания здесь раз-навсегда -совсем?

Когда на кухне стало тесно, я увёл Сашку в церковь. Мы прошли через главный вход и увидели храм в памятной мерзости запустения. Вошли. Было пыльно. Много обломков деревянных украшений, какие-то обрывки материй. Скрипела печально железным каркасом — всем, что осталось от неё — и покачивалась люстра.

Христос, изображенный сидящим перед людьми, слушающими его; вырезанный из цельного куска дуба, он теперь угрюмо смотрел в грязный пол, засыпанный не то песком, не то опилками. Мне стало нехорошо, — эту фигуру Христа я когда-то, будучи совсем молоденьким, просто отдал, вынес, проезжим собирателям древностей. А вот зачем я так бездумно поступил? Не знаю. Сашка о чём-то спрашивал.

Я понял его вопрос, хотя он и рта не раскрывал. Вздохнул.

Хорошо, расскажу. В начале века, двадцать первого конечно, стали храм восстанавливать. Епархия наверняка на это выделила денег. Были и совместные работы белоомутовцев, но недостаточно частые и производительные. И вот стал батюшка Сергий всё тяжёлое перекладывать на Сашу Половинкина по прозвищу Стив, паренька как известно, не совсем психически и умственно здорового. Или по выражению нашего старого друга Пашки Голованова — мужика, у которого тоже крыша течёт. Работой батюшка заваливал, а платил скудно. Уж не экономил ли себе в угоду? Да кто тебе скажет. Саша Половинкин до того уработался, что аж до кровяного кала. И несколько дней болел. Однако он, можно сказать, горы своротил, убирая мусор и очищая храм под серьёзный ремонт. А батюшка обильно потчевал его цитатами из Евангелия. После 2010-го, кажется, года храм повеселел, стал нарядным, блестящим; в него некоторые белоомутовцы вернули его иконы и церковные вещи, спасённые в 1929 году от расхищения и разорения. Жаль только, что купола не золочёные, чтобы чаще Господь замечал, — так я завершил свой рассказ с цитатой из поэта В.С. Высоцкого.

— Верится с трудом, — сказал Сашка, закурил и медленно пошёл к выходу. — А ты не привираешь?

—Тебе я зачем бы стал привирать.

Мы вышли. И некоторое время стояли у старого колодца, что сбоку от дома Гаголиных.

— Странно, — продолжал Сашка. — Тут время как будто остановилось. Нам оставлен наш привычный мир. Тем, кто живые, сюда ходу нет. Хотя и те забредают, ненадолго. Связи же — никакой.

— Сашка, — решительно и громко вопросил я. — Ты скажи откровенно — может я тоже умер?..

— Если бы так, если б я точно знал, стал бы я так долго тебя за собой таскать в поисках выхода? — услышал в ответ. — А вообще точного понимания у меня самого нет. Но что ты из живых признают все, а будь иначе, тётка бы поплакала. Вот что, Коль, поселись-ка ты с нами. С Борисом повидаешься, - он уже на подходе. Проживём. Этот мир не так уныл и плох. Он нас кормит. Не позволяет ссориться; в нём много доброго. Когда и если тебе придёт пора вернуться в оставленный тобой мир, тогда это произойти должно само, то есть мы этим рулить не можем.

— Согласен?

— Да. На всё воля Божья! — ответил я. И прибавил: — А как же, брат, я здесь буду без покаяния-то?

Москва-Белоомут, ноябрь 2021 г.