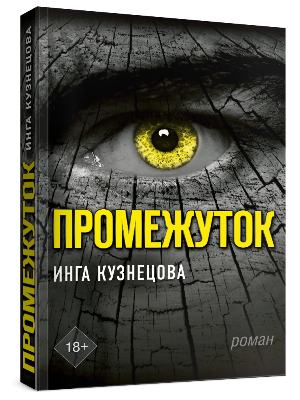

Инга Кузнецова. Промежуток. — М.: АСТ, 2019 — 352 с. (Серия «Городская проза»)

…Иногда все в этом романе, который вскорости поедет представлять Россию на Франкфуртскую выставку достижений литературного хозяйства, так трогательно и нежно, так искренне и наивно, что впору вспомнить бедных обэриутов с их верой в победу добра без кулаков. «Старик Княжев был прекрасный и винтажный человек, — сообщают нам в «Промежутке» Инги Кузнецовой. — С винтажным понятием о чести. Он был безобидней лугового мятлика. Но его убили».

Не обошлось без оригинальных слоганов в духе Пелевина, но на классической, а не новорусской основе. То есть все 60 хмельных градусов, а не московский казенный стиль, прозванный полуторным. Двоичный код все-таки подвластен поэтам, играющим в прозу. И поэтому «профессор вчера был в гостях и в ударе, съязвил: «Трое в лодке, не считая Харона»».

Словом, перефразируя одного из героев романа, можно сказать, что чтиво это — «бросающее вызов, бросающее навзничь, отбрасывающее свет на Оруэлла и Замятина, на Хаксли и Сорокина». И это первый, по сути, роман московской поэтессы, невзирая на ее недавнюю прозу в «Пэчворке». Причем полифонический, полновесный, все как полагается. В нем попеременно рассказывают свои истории — то главная героиня, то ее любовник, то влюбленный в ее сына подросток, то вовсе уж клетки нашего организма, безымянный палец, голубь и прочие обитатели фантасмагорического мира (слово «метафизика» в романе не любят, подозреваем, что «экзистенциализм» тоже, поэтому «сюрреализм» будет в самый раз).

Особенно хорошо получается у голубя, рассказывающем о поэте, живущим по соседству с его карнизом:

«Я заглянул внутрь комнаты, из которой шел свет. Я увидел высокого и довольно худого человеческого самца, в задумчивости сыплющего пеплом на помятые листы бумаги, испещренные мелким почерком, зачирканные, зачириканные».

Этакое олицетворение лучшей версии алкоголика и дебошира Зайцева из повести «Шел по городу волшебник» Юрия Томина, превращенного преломлением волшебной спички в пернатого обитателя московских бульваров. Здесь он залетает в квартиру поэта после обыска милиции.

«Я растолкал сухари, расчистил пожелтелый листок. Это были его слова! Никаких перечеркиваний — чистые слова! Они уже порядком выцвели, и все же я сумел прочесть…»

Диссидентская живность с предметностью вкупе живет в романе на каждой странице. Взбунтовавшиеся клетки нашего тела, гордый безымянный палец поэта, голубь-философ. Даже хлебный сухарь, тюремная решетка и обычная обувь — словно в полусказках Феликса Кривина, оживший мир мелочей в которых напоминает стилистику «Промежутка» — играют свою роль и имеет право на личную реплику. «Ботинки задубели за дни бездействия и сейчас заискивающе и нетерпеливо терлись о пальцы, как глупые щенки, сквозь несвежие носки, но идти было можно», — вещает галантерея духа. «— Разве ты не помнишь того ученика Гаспарова, который проговаривал наброски труда о морфемах? — А, точно. А все-таки что этот, как ты говоришь, писатель, говорил в эту ночь?» — общается тюремная твердь в камере диссидента.

На пару с Гаспаровым вспоминается эстетика чувственной коннотации сквозь призму ширпотреба уже у другого, тоже московского автора.

«Вчера он посадил меня на электричку и пошел домой, — уточняет упомянутая писательница с манящей фамилией. — Я ехала и думала о том, как он идет, наступая ботинками на гравий дороги. Эти ботинки мы купили полгода назад, они были маловаты, а теперь разносились. Я думала о пальцах его ног, как они лежат там, в ботинке. Два ровно, третий чуть изогнувшись направо, потому что он длиннее остальных».

Наша же история не так о ногах, как о мозгах. Страшная сказка о том, как в будущем стихи становятся нейролингвистическим оружием. Не так просто, как в прошлом, «нахлынут горлом и убьют», а более изощренно, по-иезуитски, оказавшись в руках власти. То есть, поэзия в очередной раз проходит реновацию, и президент, писавший в юности вирши, живо интересуется судьбами новейшей словесности. Вот только в очередном «новом мире» ее представляют старые, старые кадры, как у Сорокина в «Голубом сале». «Баратынский? Бродский? Кабанов?» — колеблется героиня, подыскивая снотворное.

Размышляющая о вечном, собака напоминает уже современного малороссийского классика, у которого кабана накормили мокрыми газетами, и ему приснилась революция: аэропланы, листовки… «Какие странные сны, — помнится, удивлялся он, глядя на звезды. — Какие странные сны».

В романе даже главного героя по фамилии Ветлугин из повести других временных лет, готовя в литературные негры президенту, раскалывают в камере на священную откровенность. О том, из какого сора и на каком ветру все-таки пишутся стихи. Оказывается — промежутками, если принять за основу силлабо-тоническую структуру нашей жизни с ее приливами, отливами и запоями.

В «Промежутке» есть и высокая поэзия, похожая на переводы Элюара в «Библиотеке поэта», есть и ее рабочая версия вроде тяжелых стихов Слуцкого: «Человек срывается с места в карьер и падает в карьер». Они так и идут в связке, для контраста. И если у Гумилева «моя любовь к тебе сейчас — слоненок» («не предлагай ему кочней капустных»), то у героя романа почти такая же ситуация, и «его решимость — палатка, которую он разбивает без колышков. Она не крепится ни к чему».

Или история голубя, свидетеля ареста поэта, стремящего передать весточку его девушке на воле. Заразившись поэзией, научившись различать почерк своего «человека-дрозда», он сам невольно становится поэтом, заставляя автора складывать неловкие строчки его бегства из города: «Только бы при выезде в поля нас не остановила сирена патруля».

А еще — демонстрация поэтов, напоминающая марш народов у Лонгфелло, итог которой упирается в поэтические строчки автора про «слезоточивый газ отечества/ сквозь видимые миру слезы». Уже в камере, в которой живой классик становится деревом с обложки романа, суть поэзии доказана в высшей мере, пардон за оксюморон, ясно и понятно. Метафора оказывается законом реальности, которую можно изменять, разговаривая в рифму. «Получается, что наши гонители по-своему правы? — сомневается главный герой. — Нет, нет, убийцы — никогда». Выходит, неправ был Введенский, и убийцы не так уж глупы?